Février 2011 – Chili, Argentine

De la cordillère des Andes à l’océan atlantique sur le Rio Santa Cruz

Texte : Aurélien Rateau

Aventure canoë à travers la Patagonie sur le Rio Santa Cruz, le Rio Futaleufu et le Rio Chimehuin en février/mars 2011.

Disposant de quelques semaines de vacances au mois de février et mars 2011 et plus adepte de canoë d’eaux vives que de sports d’hiver, je constatais, en ouvrant mon planisphère, qu’il y a bien moins de terres émergés dans l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord. Là, où en juillet j’aurais eu le choix entre Canada, Scandinavie et Russie, les Andes et la Patagonie argentine se dressaient comme une évidence. Ne restait « plus » qu’à définir le parcours. Internet donnait bien peu d’informations, le secteur étant plutôt réputé pour la kayak de mer, mais je jetai mon dévolu sur une descente du Rio Santa Cruz du Mont Fitz Roy à l’océan Atlantique et m’entendais avec mon complice Enrico, en partance pour un apprentissage de l’espagnol en immersion, pour qu’il diffère sa croisade sud américaine et m’accompagne d’abord.

1. Toujours bien fermer son sac étanche … et être prêt à le porter des kilomètres durant

Lago Desierto – Rio las Vueltas – lago Viedma : 4 jours de canoé, 3 jours de randonnée

Nous nous élançons

du Lago Desierto, blotti dans la chaine des Andes à quelques encablures de la frontière chilienne.

Nous naviguons d’abord quelques kilomètres sur une rivière cristalline serpentant au milieu d’une forêt de Nothofagus. Quelques cascades nécessitent de courts portages.

Rapidement, au fil des confluences avec les ruisseaux descendant des glaciers environnants, le Rio las Vueltas prend une couleur laiteuse qu’il ne perdra plus jusqu’à l’embouchure.

Pour notre premier bivouac, nous partageons notre pêche du jour, quelques truites dont nous sommes ravis, avec un groupe d’Argentins. Autosatisfaction de courte durée puisqu’ils nous apprennent que de mythiques saumons chinook remontent la rivière.

L’occasion est trop belle et le lendemain, avant même le petit déjeuner, je me retrouve avec un de ces fameux saumons au bout de la ligne.

Au terme d’un combat épique, il … me glisse des mains et repart tranquillement. Je passe le reste de la journée à me demander si je peux considérer avoir pris ce poisson ou non. Apres tout, je comptais bien le relâcher, bien trop gros pour le dîner. La désinvolture avec laquelle je m’en suis saisi en témoigne… Ou témoigne-t-elle au contraire d’une grossière erreur de ma part ? Journée philosophie halieutique…

Nous levons le camp. La dégradation météo annoncée se précise.

Et à la mi-journée un puissant vent du nord se lève et nous expulse littéralement de cette vallée paradisiaque. Nous nous retrouvons dans une plaine de galet large de plusieurs kilomètres et battue par les vents désormais violents.

Pas un endroit accueillant pour établir le camp d’où nous voulions lancer notre randonnée vers le Mont Fitz Roy.

Nous continuons donc la descente en direction d’El Chalten. Mais, la navigation devient difficile et à la sortie d’une courbe, à la confluence de deux bras de la rivière, nous nous retrouvons en difficulté, chahutés, ballotés, curieusement immobiles au milieu d’un courant pourtant violent, emprisonnés dans un étrange remous. Le vent finit le travail d’une rafale vengeresse. Nous dessalons.

Quelque peu saisis (quoique heureux d’avoir investi dans des combinaisons avant le départ), nous remontons à bord et partons à la recherche d’un des sacs qui a poursuivi sa course. Il s’échoue quelques centaines de mètres plus loin. Cette étape étant supposée facile, nous n’avons pas pris le soin, négligence coupable, d’envelopper le matériel dans les sac plastique prévus à cet effet et l’un des sacs étanches est mal fermé… El Chalten et sa laverie arrivent à point pour faire sécher duvet et vêtements trempés. Utile mise en garde avant les près de 400 kilomètres inhabités du Rio Santa Cruz (et à fortiori sans laverie).

Nous attendons deux jours à El Chalten la fin de la tempête patagonienne et ses rafales à plus de 100 kilomètres heure avant de nous lancer

à l’assaut

du mont Fitz Roy,

ses glaciers et ses torrents,

trois jours conclus, sur le chemin du retour, par la prise d’un saumon, pour de bon cette fois.

De retour à El Chalten, le canoë gonflé et le plein de vivres soigneusement enveloppé,

nous nous élançons. Quatre condors tournoient. Bientôt se dresse l’entrée d’un canyon impossible à passer en canoë.

Lourdement chargés, le canoë replié pour l’un et diverses affaires pour l’autre, nous nous extirpons du lit de la rivière pour suivre la route qui la longe.

Hélas, toutes nos incursions sur la rive se soldent par un échec. Pas moyen de nous remettre à l’eau dans de bonnes conditions. La nuit arrive, nous laissons les sacs et repartons pour l’entrée du canyon ou nous bivouaquons.

Nous reprenons le lendemain avec les deux autres sacs. Nous suivons finalement la route sur une dizaine de kilomètres avant d’identifier la sortie du canyon. Nous déjeunons et repartons chercher le bateau où nous l’avons laissé la veille.

Nous finissons éreintés mais heureux, la sensation de commencer à être en forme.

Nous nous remettons à l’eau peu avant le lago Viedma. En cette fin d’après-midi, le delta est baigné par une lumière magique. Plus prosaïquement, c’est au tour des bras peu profonds de nous faire des misères et nous descendons du canoë à plusieurs reprises pour le tirer.

Quand enfin, nous débouchons sur le lago Viedma et son glacier,

le vent s’est levé. Combien de temps pour traverser le lac dans ces conditions ? Voilà la questions qui nous taraude pendant la nuit.

2. Se méfier des lacs autant que des rapides et … filtrer l’eau avant de la boire

Lago Viedma – rio la Leona – Lago Argentino : 5 jours et demi

La traversée du lago Viedma est à la hauteur de nos craintes. Nous ne parcourons pas plus de 15 kilomètres par jour. Plusieurs raisons à cela, le bateau vraiment parfait sur les rivières même agitées mais un peu lent sur eaux calmes, des petits soucis intestinaux (après avoir évalué la responsabilité potentielle de chacun des éléments de notre alimentation, nous décidons finalement simplement de filtrer l’eau avant de la boire…) et peut-être nos bras d’office workers … Nous passons donc quatre jours sur le lago Viedma à attendre que tel ou tel bosquet pris pour cap daigne se faire plus proche et donc plus gros (un conseil, prendre des repères proches, rapidement dépassés, c’est meilleur pour le moral), à espérer un gros vent d’ouest… A la limite de l’hypocondrie, nous prions pour que cette gêne à l’épaule ne devienne pas une redoutable tendinite et pour que le bruit des vagues assourdissant déferlant sur les cailloux s’arrête enfin.

Seule satisfaction, quelques truites prises au deuxième soir ainsi qu’une perche de Patagonie, un des seuls poissons autochtones à avoir résisté à l’introduction des salmonidés nord américains.

Nos derniers poissons jusqu’à l’océan. Juste avant de déboucher sur la Rio la Leona, nous apercevons deux cygnes à têtes noires.

Nous cassons la croûte avant de quitter le lac .

Le puissant courant du rio la Leona (nom donné à la rivière par l’explorateur qui s’est fait en partie dévorer par un cougar sur ses rives, nous ne verrons qu’un renard gris) nous emmène sans trop d’effort. Nos épaules se délassent. Le paysage n’est plus celui d’une vallée de montagne mais bien d’un désert buissonneux orné ça et là de formations géologiques insolites.

Nous rasons les berges de l’extérieur des courbes pour profiter des veines de courants les plus rapides tout en prenant garde aux clôtures qui se prolongent parfois de plusieurs mètres dans la rivière. Nous profitons de cette palette de couleurs, du gris au jaune, propre à la Patagonie et magnifique au crépuscule. En quelques heures de pagaie, nous avons parcouru une distance équivalente au lago viedma et nos quatre jours de traversée.

Le délassement prend fin le lendemain avec un vent de Sud violent qui nous contraint à jeter l’éponge peu de temps avant d’entrer dans le lago argentino. Inutile de continuer face au vent même avec le courant. Nous plantons la tente pour nous abriter un moment. Nous attendons en vain que la tempête passe. Le vent arrache même la tente vide en milieu d’après-midi. Nous la rattrapons in extremis.

La traversée du lago Viedma nous a enlevé toute velléité de traverser le lago Argentino (le plus grand lac d’Argentine) et nous renonçons à naviguer parmi les icebergs du glacier Perito Moreno de l’autre côté du lac. Nous n’avons même plus envie de faire le détour par El Calafate pour faire le plein de vivre. Nous nous contentons donc le lendemain de rallier en quelques heures le départ du Rio Santa Cruz sur lequel nous nous élançons après un dernier adieu au lac.

Les premiers coups de pagaie sur le Rio Santa Cruz nous rassurent sur notre capacité à rejoindre l’estuaire avant d’être à court de vivre. Nous parcourons une quarantaine de kilomètres dans l’après-midi. Restent toutefois quelques inconnues comme la météo et le vent en particulier.

3. Se méfier de l’administration plus que du désert …

Rio Santa Cruz : 5 jours et demi

Alors que le début du parcours n’était jamais éloigné de la route, nous nous retrouvons enfin isolés.

Les estancias indiquées sur la carte ne sont bien souvent que des ruines, parfois signalées par les haies de peupliers plantées jadis pour les protéger du vent.

Nous ne trouvons pas les ponts attendus. Il n’y a en fait que des bacs, bacs probablement pas évidents à franchir, un camion échoué en plein milieu du fleuve en témoignant.

Seuls les guanacos (des cousins des lamas) et leurs cris d’alerte inimitables nous tiennent compagnie.

Nous observons quelques nandous (des petites autruches) plus farouches et des flamants roses. En cette zone semi-désertique, le moindre coin de verdure est littéralement pris d’assaut par la faune, à commencer par les oies de Magellan qui ne nous quittent pas depuis le départ. Les gigantesques méandres défilent, coupés et recoupés par la rivière laissée libre de divaguer… Nous faisons maintenant corps avec le bateau et quand je m’endors, je vois, dans mon sommeil naissant, le canoë pivoter, comme lorsque je cesse de le diriger…

Au deuxième jour de notre descente du rio Santa Cruz, le vent se met à souffler. Un vent d’ouest nous pousse toute l’après-midi. Nous nous transformons en voiles humaines et progressons en crabe mais sans effort.

Depuis le départ de El Chalten, nous bivouaquons dans la poussière patagonienne et c’est un petit miracle que de trouver ce soir-là un coin de verdure. Le secteur donne également le gîte à de nombreux oiseaux et nous apercevons pour la première fois un corcosoba (une grosse oie blanche).

Le troisième jour commence sous les mêmes auspices. La pagaie arrière comme dérive, le paysage défile, nous dévalons littéralement la rivière. A peine le temps d’apercevoir un paysage

qu’il est remplacé par un autre.

Nous ne boudons pas notre plaisir devant ces kilomètres facilement gagnés. Plus nous avançons, moins les animaux sont sauvages, les oies de Magellan ne s’envolent plus, les guanacos donnent toujours l’alerte, s’éloignent, reviennent, nous suivent, plus curieux qu’apeurés…

Changement de décors en fin d’après-midi quand à la fin d’une courbe très prononcée, la rivière change d’orientation et le vent s’oppose désormais à notre progression. Nous manœuvrons dans de grosses vagues très serrées. La couche superficielle de l’eau ne coule presque plus et notre prise au vent achève de nous ralentir. Nous pagayons sauvagement au début avant de comprendre que ce qui se passe nous dépasse. Nous restons de longues minutes dans le crépuscule, otages du combat furieux entre vent et courant. Finalement le courant l’emporte et nous trouvons encore un joli bivouac, toujours sans moustique ☺.

La pluie arrive le lendemain et le vent cesse. C’est un plaisir que de pouvoir à nouveau voir et exploiter les veines de courant. La pluie est assez forte et nous avançons à vive allure pour éviter le rhume. Nous parcourons plus de 70 kilomètres et trouvons une estancia abandonnée dans laquelle nous pouvons entreposer nos affaires et prendre un dîner au sec. La pluie cesse.

Nous reprenons le bateau le lendemain dans une Patagonie verdoyante. Une barrière de nuages annonce l’océan à l’horizon

et les estancias se font plus fréquentes. La journée se passe sans histoire, la perspective d’un steack pour le dîner solidement arrimée dans un coin de nos têtes.

En fin d’après-midi, nous passons sous notre premier pont depuis des jours.

Piedra Buenas, ville située au début de l’estuaire, s’annonce. Nous cachons le canoë dans les fourrés avant d’engloutir un repas dans le seul restaurant de la ville. L’aventure, la vraie, commence à notre retour quand nous trouvons la police affairée à inventorier le contenu de nos sacs. Nous sommes transférés à la Prefectura naval pour régler un problème administratif.

De joyeux drilles nous demandent d’abord de présenter les papiers du canoë avant de nous “proposer” de revenir le lendemain à l’arrivée des officiers. Rien n’y fait. Même de dimension réduite, un canoë doit avoir des papiers. En pleine impasse, le sous chef nous conseille, de retour en Europe, de trouver du travail et d’avoir une maison et de fonder une famille, situation dont il est lui-même fort heureux. Le grand chef arrive. Il nous explique, martial, que nous aurions dû demander une autorisation avant le départ et pointer dans chacune des villes que nous traversions. “Pour cette fois, ça va”, conclue-t-il. Nous regagnons le centre ville et récupérons le bateau resté devant le Commissariat.

Nous remontons sur le bateau comme saisi d’un doute. A-t-on été autorisés à poursuivre notre voyage (une trentaine de kilomètres nous séparent encore de l’océan) ou juste à quitter la prefectura naval sans encombre malgré nos manières cavalières. Nous décidons de ne pas pousser plus avant la réflexion sur le sujet et de profiter de cette dernière journée.

La progression est magnifique mais difficile. Le vent violent ne nous aide pas, la marée semble tantôt montante tantôt descendante et des courants puissants menacent de nous emmener loin de la côte (nous avons été prévenus du risque, si nous nous laissons prendre par le courant de la marée descendante, de nous retrouver au milieu de l’Atlantique en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire).

Pour couronner le tout, une voie d’eau se déclare dans le bateau et nous oblige à regagner la côte pour constater que … le siphon est mal fermé. Bref, nous arrivons éreintés à Santa Cruz, petite ville baignée par cette jolie lumière australe.

A peine avons-nous tiré le bateau hors de l’eau qu’un uniforme se profile à l’horizon. Il s’approche et nous demande de nous présenter à … la prefectura naval, un kilomètre plus loin. Ce que nous faisons, confiants. Encore une fois, les premiers échanges sont cordiaux. Heureux d’en avoir fini, nous prenons la pose, hilares, devant le beau bâtiment de la prefectura.

Nos sourires se figent quand nous tombons nez à nez avec le commandant déjà rencontré le matin. Les yeux écarquillés devant ces deux gringos qui osent braver son autorité, il nous assène un savon d’anthologie d’une bonne demi-heure. Finalement, sommés de quitter les lieux, nous obtempérons sans demander notre reste quoique après leur avoir demandé de nous appeler un taxi pour trimballer au camping le barda qui encombre le parvis de la préfectura.

Il ne nous restait qu’à reconstituer nos forces avant de mettre le cap vers le rio Futaleufu.

—– Aux sources du Rio Futaleufu ——

Après le Rio Santa Cruz et une pause sur la péninsule Valdès, nous retournions dans les Andes près de Esquel (pour les filles, c’est où Florent Pagny a son ranch) et jetions notre dévolu sur les affluents du Rio Futaleufu. Une rivière qui se jette dans le Pacifique après d’impressionnants rapides, véritable Mecque du kayak mondial. Nos ambitions étaient plus modestes.

Arrivés à Cholila, nous ne pouvons que constater que le lago Cholila est encore distant de 15 km. Nous prenons donc un taxi, non sans avoir au préalable englouti un steack, les séquelles du rio Santa Cruz… Le bouiboui ravit d’ailleurs aux trains suédois le titre du plus mauvais café, un instantané en sachet, dans le classement que nous tenons rigoureusement à jour.

Nous arrivons au lago Cholila, paradis des pêcheurs à la mouche, quoique désert ce jour-là, paradis tout court si bien que nous décidons d’y passer la fin de l’après-midi.

Nous en profitons pour jeter un coup d’œil au règlement de la pêche en Patagonie probablement écrit par les poissons eux mêmes, remise à l’eau obligatoire quasiment partout, ou par le lobby des agences de voyages de pêche, pêche à la mouche seule autorisée en bien des endroits. Je range le règlement bien au fond du sac.

Après une douche prise dans le créneau horaire imparti, seul moment de la journée où la chaudière à bois est mise en route,

vient le moment du départ. Nous naviguons tranquillement quoi qu’avec un puissant vent dans le dos. L’eau est claire et profonde,

nous faisons quelques haltes pêche et une jolie truite, qui nous l’espérons, en appellera d’autres, vient agrémenter le dîner.

Le lendemain, nous levons le camp assez tard, après une partie de pêche infructueuse.

La rivière fait des méandre mais l’embouchure dans le lago Rivadavia, vent de face, est un vrai calvaire. Le spectacle est magnifique, les vagues déferlant à perte de vue, et nous décidons d’en rester là, écourtant sérieusement l’étape que nous commençons à peine.

Inutile de tenter la traversée du lac dans ces conditions. Nous mettons toutefois à profit l’après-midi pour parcourir à pied les 6 km qui nous séparent de l’entrée du parc national Los alerces

et nous enquérir des différents règlements à connaitre et à observer. Nous apprenons qu’il nous faudra nous acquitter d’un droit d’entrée dans le parc, qu’une autorisation nous sera donnée pour la descente en canoë et que le bateau qui n’a navigué que sur le Rio Santa Cruz, rivière exempte de la redoutable algo Didimo, échappe à la désinfection. Nous partons, rassurés, pour un dîner sans poisson.

Nous nous levons ravis de constater que le vent est tombé. Une magnifique brume baigne le lac.

Hélas, une fois au bord de l’eau, prêts à larguer les amarres, le vent reprend de plus belle. Nous trainons tristement le bateau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que le lac face à nous. Nous nous retrouvons alors face à nos vieux démons. Le cap pris pour cible une demi-heure auparavant toujours aussi petit et qui, une fois à portée de bras, demande encore un bon quart d’heure pour être dépassé. Les muscles en feu, je médite, au moins j’essaie, sur la longueur du canoë. La légende veut qu’il s’agisse d’un compromis entre glisse (plus une embarcation est longue plus elle glisse sur l’eau) et maniabilité (un canoë trop long n’est pas manœuvrable). Je trouve une explication plus prosaïque. La longueur du canoë est à mon sens avant tout destinée à préserver votre coéquipier d’un violent coup de pagaie, coup de pagaie lui signifiant votre mécontentement quant à l’énergie qu’il met dans la propulsion du bateau. J’envisage bien un lancée de pagaie puis y renonce à la perspective de perdre pagaie et coéquipier. Je me calme, et me fais plus philosophe. Enrico ne doit pas mettre moins d’énergie que moi, comme il doit tout autant douter de celle que je dispense. D’ailleurs, ne jette-il pas de petits coups d’œil par dessus l’épaule de temps à autres, m’imaginant surement en train de me tourner les pouces ? Nous avons la sensation de reculer.

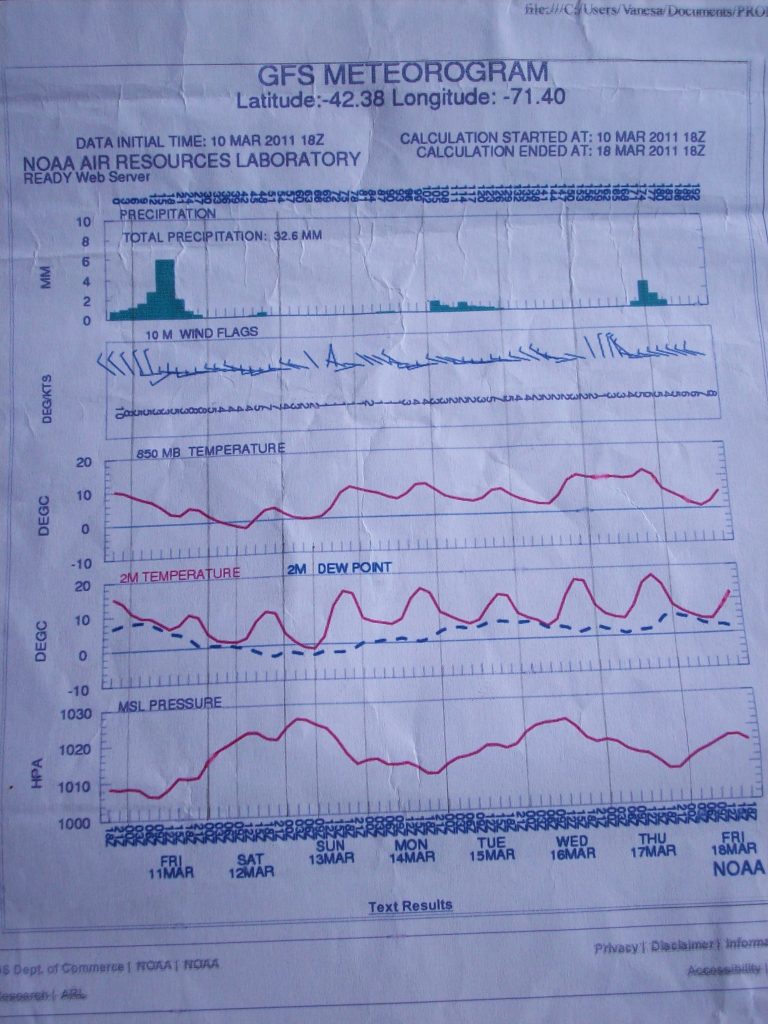

Le vent faiblit, nous arrivons à l’entrée du parc national. Nous payons le droit d’accès, nous enregistrons pour la descente, pas de rapide, juste des passages un peu étroits, nous disent-ils, et nous voyons remettre un règlement de pêche additionnel incroyablement complexe et une prévision météo pas facile facile, non plus.

Nous reprenons notre avancée, le vent toujours de face, et arrivons dans un camping au paysage idyllique.

Nous nous jetons sur l’épicerie (la combinaison d’ordinaire bien tendue recommence à faire des plis).

Nous mettons les voiles au matin, non sans avoir demandé au patron de prévenir les rangers de notre départ par radio. La rivière, émeraude, est magnifique.

Nous ne tardons par à comprendre le sens de la réglementation halieutique pour le moins restrictive. Des truites partout. Pas une seule petite. D’ailleurs, nous dépassons bientôt des pêcheurs à la mouche, juchés sur un rafting à fauteuils de dactylos. Nous enchainons les quelques rapides, effectivement étroits parce que jonchés d’arbres morts dressés au milieu du lit. D’ailleurs, nous nous frottons de trop près à l’un d’entre eux et mon sac étanche doit succomber, déchiré par une branche qui a résisté à notre joyeuse dérive dans un courant mal négocié.

Néanmoins heureux de ne pas avoir ladite branche dans l’estomac, nous atteignons le lago verde, passons à la maison des rangers pour nous déclarer toujours en vie et déjeunons. L’image du paradis (pour moi au moins), un lac (mais pas trop grand, 3 km pas plus), un canoë, des truites (un allemand ?)… Nous poursuivons après une sieste

sur ce rivage idyllique.

Le camping sauvage est interdit dans le Parc national. Aussi, nous débarquons en fin d’après-midi dans un de ces charmants campings agrestes avec notre pêche du jour, une jolie truite de 2 kg.

En cette fin d’été, le camping a été vidé de toute trace de bois mort par les estivants qui nous précédent et nous traversons la rivière pour un chargement de bois sur l’autre rive.

Notre amour propre en prend un coup au retour quand, incapables de faire partir le feu avec les moyens du bord, nous devons exhumer du fond du sac un start fire que nous n’avons jamais utilisé, même en Laponie (merci l’écorce de bouleau, magique). Mais après tout ne sommes-nous pas dans une forêt humide ? Il nous reste un demi oignon de la veille. La truite en papillote, quelques bières, le paradis en version nocturne…

Comme il se doit, une journée idyllique précède une journée difficile et nous délaissons le canoë pour une randonnée. Sur le chemin, nous trouvons l’embarcadère du bateau pour la forêt d’alerces millénaires qui a donné son nom au parc national. Nous attendons un bon moment avant de nous entendre dire sans ménagement que la bateau est complet. Il est trop tard pour entreprendre l’ascension dont, de toutes façons, nous ne trouvons pas le départ.

D’ailleurs la météo se dégrade. Nous en sommes réduits à arpenter le chemin botanique du parc national (fort bien fait au demeurant) et à apprendre, dictionnaire en main, l’usage que faisaient les indiens mapuches de tel ou tel arbre.

A 3 heures, nous pensons au dîner et décidons d’aller pêcher. Nous prenons deux jolies truites et pensons avoir conjuré le mauvais sort mais nous nous perdons dans la remontée. Nous arrivons à bout de force au camping et, ultime déchéance, achetons du charbon de bois.

La nuit a été pluvieuse et c‘est un délicieux moment que d’enfiler la combinaison trempée le lendemain. Le vent nous est favorable et soulève de jolie vagues sur lesquelles nous essayons de surfer (enfin surtout Enrico, moi je bataille pour garder le cap…). Le vent se calme et le pique-nique est sympa au milieu des arrayanes, ces arbres à l’écorce orange (un fort bon combustible d’ailleurs).

A 4 heures, nous finissons notre étape, un peu plus loin que prévu. Un campamento (pas de table ni de sanitaire, aucun équipement si ce n’est … des emplacements pour le barbecue. N’est pas argentin qui veut…) désert nous attend. Une tentative de pêche infructueuse dans le lac

et une petite marche jusqu’à l’épicerie du prochain camping. La traversée de la Patagonie en autonomie est bien loin…

Pour notre dernier jour, nous partons alors que la pluie commence à tomber. Le vent souffle.

Nous sommes ballotés jusqu’à Villa Futalaufquen d’où, sous la pluie battante, nous attendons le bus pour Esquel.

De jolies douleurs dans les lombaires, nous nous promettons de jeter un coup d’œil aux étirements conseillés pour la pratique du canoë. Arrivés à Esquel, la patronne du camping nous propose une chambre en raison des fortes pluies attendues. Nous acceptons.

—– Le Rio Chimechuin —–

Notre dernière étape. Toujours en bordure de la chaine andine, un peu plus au nord, pas loin de Junin de los Andes.

Arrivé au cœur du parc national Lanin, nous nous enregistrons pour l’ascension du volcan.

Jolie marche

dans le basalte et la verdure.

Nous franchissons quelques névés mais nous arrêtons à distance raisonnable du sommet glacé.

Le lendemain, le temps (et peut être l’envie) nous manque pour pagayer les 30 km de lac qui nous séparent du Rio Chimehuin et nous profitons d’un des rares bus pour l’esquiver.

Un homme averti en vaut deux, nous nous enquerrons au bureau du parc national des différentes autorisations nécessaires à la descente du Rio. Nous apprenons aussitôt qu’il nous faut acquérir un permis de pêche spécifique et que les 500 premiers mètres de la rivière

sont interdits à la navigation.

Nous parcourons les derniers hectomètres du lac, chahutés comme d’habitude par le vent et les vagues. L’agence que nous avons consulté nous a parlé d’une rivière très calme. En fait de rivière très calme, nous passons l’après-midi à faire descendre le canoë à la cordelle à travers les rapides, certainement franchissables en rafting par hautes eaux, mais parsemés d’énormes blocs en cette fin d’été.

Nous ne tentons pas le diable. Mon sac et son trou béant sont là pour nous rappeler à la raison.

Nous prenons une petite truite pour le dîner. C’est au moment de la cuisiner que se produit le déclic. Probablement inspirés par l’esprit Mapuche, nous trouvons la formule suivante :

Temps de cuisson sur chaque face (en minute) = longueur de la truite (en cm) x 2 / 10

Ainsi une truite de 35 cm se cuit 7 minutes de chaque côté.

Nous trinquons modestement à notre première étoile au guide Michelin et à notre prix Nobel de mathématique et nous promettons de vérifier dans l’hémisphère Nord, ce que nous décidons d’appeler le théorème Rateau Grams.

La journée suivante est assez technique. Nous avons parfois la satisfaction de slalomer entre les blocs. Satisfaction toujours de courte durée puisque dans le courant suivant, mauvaise lecture de la rivière ou faute d’inattention, nous allions immanquablement tâter du rocher. Nous restons secs grâce à la stabilité du bateau et à notre réflexe de nous jeter sur le côté du bateau qui s’élève pour le plaquer à nouveau sur l’eau.

Nous stoppons notre progression vers 16 heures. Nous pêchons de longues heures croyant bien rentrer bredouille jusqu’à ce qu’une grosse truite se décide enfin. Notre dernier dîner dans la nature sera succulent.

Le petit déjeuner pris, il ne sous reste que quelques kilomètres à parcourir. Nous décidons donc de commencer la journée par une petite partie de pêche, la dernière. Je prend d’ailleurs la plus belle truite du séjour.

Tellement belle qu’après nos dernières heures de pagaie, assez techniques courant fort fort, rivière étroite et encombrée, elle doit nous confronter à un redoutable problème, son tour de taille excédant la largeur du papier d’alu. Nous finissons cette dernière descente par un diner pantagruélique au camping de Junin de los Andes, grosse truite, côtes de bœuf, épis de maïs, patates en papillotes, tomates à la provençale…

Allez recommencer à bosser dans le 8ème après tout ça …